前回のコラムでは身体の柔軟性を上げる重要性と効果、方法についてお話ししてきました。

今回は身体の柔らかさについて深く掘り下げていきます。身体の柔らかさは「柔軟性」と「可動性」によって構成されています。

「柔軟性」とは本来、筋肉や靭帯、腱がどれだけ伸びることができるかということです。一方で「可動性」とは、さまざまな関節や筋肉群の可動域における柔軟性、協調性、安定性を組み合わせ、関節がその可動域全体にわたり機能的に動く能力のことです。つまり柔軟性とは関節の動く範囲 を指し、筋肉の硬さが柔軟性に大きく影響します。一方可動性とは、関節がどれくらい自由に動かせるかを指します。柔軟性だけでなく、関節の構造や神経の働きも関係し、自分の意思で関節をコントロールできる範囲のことです。柔軟性と可動性は両方とも必要なものでこの2つの機能を連携させることが重要です。

柔軟性と可動性

柔軟性と可動性の関係性

柔軟性が高いと、可動性も高くなる傾向にありますが、柔軟性が高いからといって、必ずしも可動性が高いとは限りません。可動性は、柔軟性の中に存在し、可動性の土台となるものです。柔軟性ばかり追求すると、関節の安定性が損なわれ、ケガのリスクが高まることがあるため。可動性を高めるためには、柔軟性を高めると同時に、関節の安定性などを高めることも大切です。

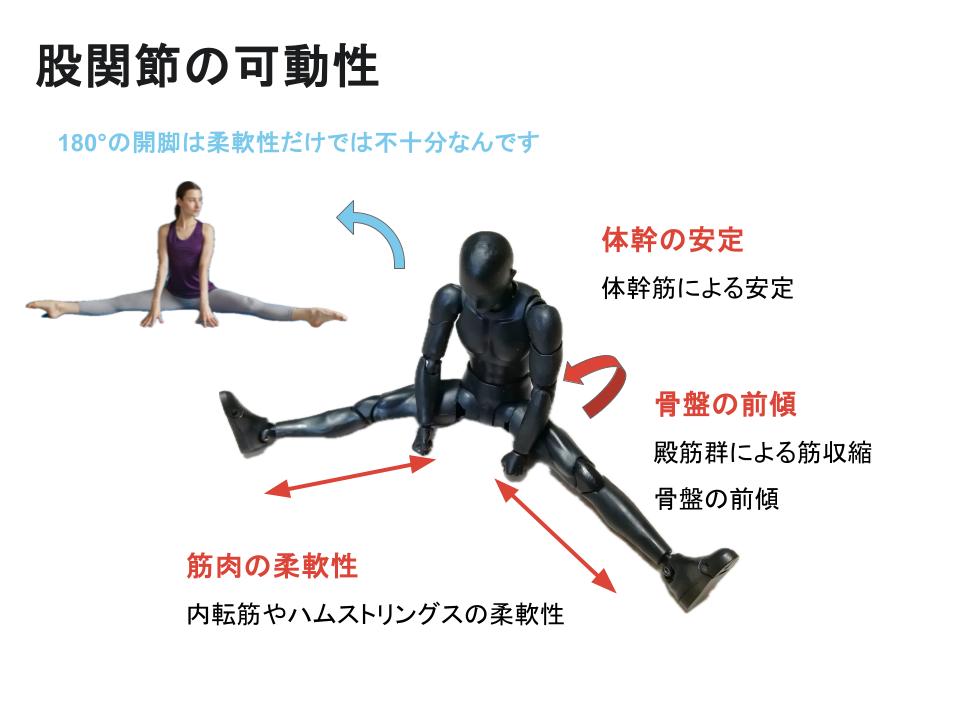

例えば開脚(脚を180°開く)動作を考えてみましょう。脚をどれだけ左右に広げられるか、つまり脚の筋肉(内転筋やハムストリングス)の伸びやすさが柔軟性です。しかし、柔軟性がどれだけ高くても脚を180°に開くことは出来ません。股関節外転(脚を外側に開く)の参考可動域は各45°で90°までしか開きません。残りの90°は骨盤のや体幹の安定、殿部の筋収縮などが必要です。これらの動作を自分の意思でコントロールして、どこまでスムーズに動かせるかが可動性です。

柔軟性(可動性)トレーニングとは?

柔軟性トレーニングとは、関節の可動域を広げ、身体の動きをスムーズにするためのトレーニングです。単に筋肉を伸ばすだけでなく、関節の安定性や神経系の働きも同時に高めることを目指します。

【柔軟性トレーニングの目的】

| ケガの予防 関節の可動域が広がることで、急な動きにも対応しやすくなり、スポーツや日常生活でのケガのリスクを減らすことができます。例えば、足首の可動域が狭い場合には深くしゃがむことが制限されるため、無理に腰を落とそうとして腰に負担をかけてしまう可能性が出てきます。 |

| パフォーマンス向上 関節がスムーズに動くことで、運動のパフォーマンスが向上し、より効率的に身体を動かすことができます。そして敏捷性(びんしょうせい)、バランス、スピードなどの運動能力を向上へと導き、より多くの筋繊維を動員できるようになります。 |

| 姿勢改善 姿勢の悪さは、関節の可動域を狭める原因の一つです。柔軟性トレーニングは、正しい姿勢を維持し、身体のバランスを整え安定させます。このようなスキルを維持することで日常生活での転倒やその他の怪我を防ぐことにもつながります。 |

| 柔軟性の向上 ストレッチと同様に、筋肉の柔軟性も向上します。可動域が制限された関節は硬くなるため、柔軟性トレーニングを行うことで関節を潤滑に保ち、より自由に動かすことを可能にしてくれます。また、関節周囲の筋肉を鍛えることも、関節の健康維持に役立ちます。 |

【柔軟性トレーニングの目的】

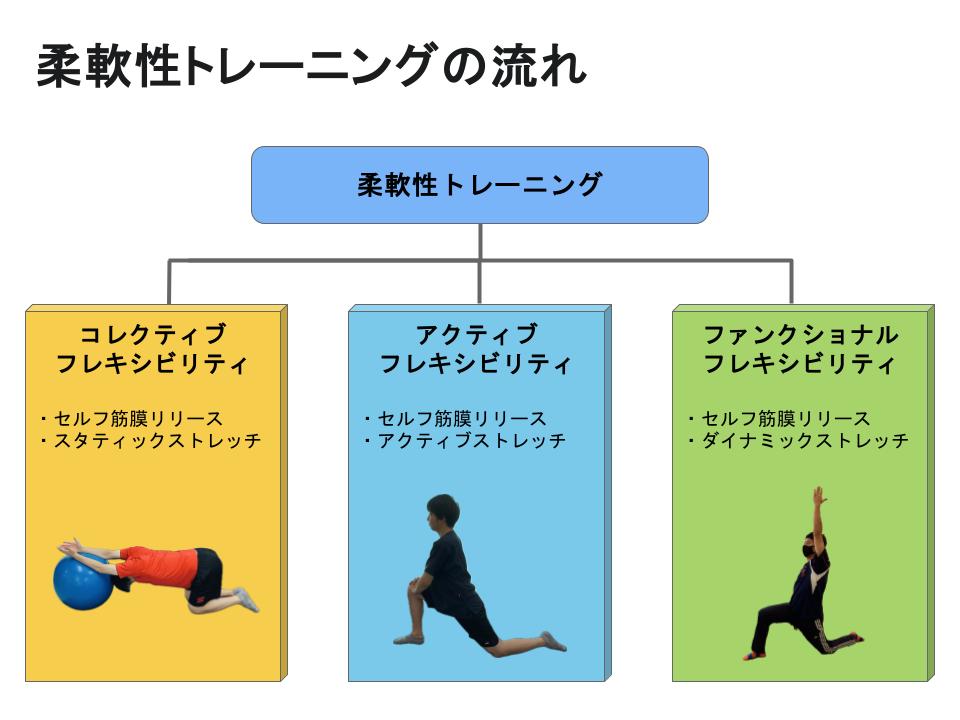

コレクティブフレキシビリティ

複数の関節や筋肉を連動させて行う柔軟性トレーニングのことです。単に一つの関節を伸ばすのではなく、身体全体の動きを意識しながら行うことで、より機能的な柔軟性を身につけることができます。姿勢不良や筋バランス関節の機能不全を改善させます。

アクティブフレキシビリティ

静的なストレッチだけでなく、動的な動きを取り入れながら柔軟性を高めるトレーニング方法です。単に筋肉を伸ばすだけでなく、筋肉の協調性や神経系の働きを活性化させ、より機能的な柔軟性を身につけることを目指します。相反抑制を利用して四肢を動かすことで拮抗筋の伸張性を向上させます。

ファンクショナルフレキシビリティ

日常生活やスポーツ動作をよりスムーズに行えるように、機能的な柔軟性を高めるトレーニング方法です。単に筋肉を伸ばすだけでなく、実際の動きの中で柔軟性を発揮することを重視します。動作中の強度・方向・速度に対応できるように最大可動域内、3面上での柔軟性、適切な神経筋コントロールを向上させます。

ストレッチの効果的な活用方法

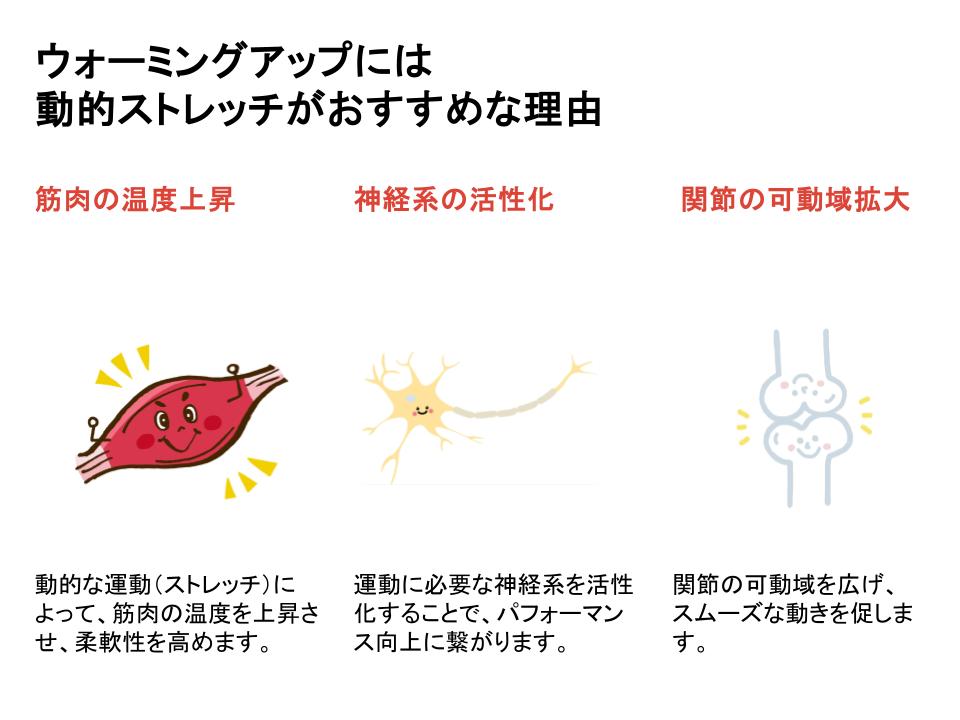

【ウォーミングアップには動的(ダイナミック)ストレッチ】

近年では動的ストレッチの重要性が再認識され、静的ストレッチ(一定のポーズを保持するストレッチ)はウォーミングアップの初期段階では行わないという考え方が主流になりつつあります。

静的(スタティック)ストレッチがウォーミングアップに向かない理由

パフォーマンス低下

筋肉をリラックスさせ、一時的に筋力を低下させる可能性があります。運動直前に筋肉が弛緩するとパフォーマンスが低下し、ケガのリスクも高まります。

神経系の抑制

スタティックストレッチは、神経系の活動を抑制する可能性があり、運動に必要な神経の興奮性を低下させる可能性があります。

【クールダウンには静的(スタティック)ストレッチ】

運動直後は、心拍数が高まり、筋肉が興奮状態にあります。この状態で動的なストレッチを行うと、筋肉にさらなる負荷をかけてしまい、ケガのリスクが高まる可能性があります。一方、静的ストレッチは、筋肉をゆっくりと伸ばし、リラックスさせることで、安全にクールダウンを行うことができます。

筋肉の緊張緩和

運動後、筋肉は緊張状態にあります。静的ストレッチは、筋肉を伸ばした状態で保持することで、この緊張を緩和し、筋肉の疲労回復を促します。

血行促進

静的ストレッチは、筋肉のポンプ作用を促し、静脈血の還流を促進します。これにより、筋肉に溜まった老廃物を除去しやすくし、筋肉痛の予防に繋がります。

柔軟性向上

静的ストレッチを継続することで、徐々に筋肉の柔軟性が向上し、ケガのリスクを減らすことができます。

リラックス効果

静的ストレッチは、心拍数を下げ、呼吸を落ち着かせる効果があり、リラックス効果が期待できます。

まとめ

柔軟性トレーニングをウォーミングアップやメインのトレーニングを行う前の一環として組み込んだり、トレーニング中に組み込んだりすることで、その効果を高めることが期待できます。柔軟性トレーニングやストレッチは、どちらも重要ですが、その目的や行う動きが異なり、自分の目的に合わせて、適切なトレーニングを取り入れることで、より効果的に身体を動かすことができます。

重要なのは、継続して行うことです。 毎日少しずつでも、習慣化しご自身の体質や目的に合わせて、適切な方法で取り入れてください。

もし、ご自身の柔軟性や可動性について何か心配なことがあれば、タカスポにご相談ください。