発育期の骨格に起こる障害は、発育を妨げたり、永続的な後遺変化を残したりする危険があります。子供たちにはそのような知識はないため、保護者や指導者が知識を持ち、生涯スポーツを楽しめる骨格発育を守る責任があります。

今回は【成長期のスポーツ障害】についてまとめました。

理解を深めてお子さんの成長に役立ててください。

子供の身体が大人の身体と大きく異なるのは発育変化の途上という点です。発育の進み方には個人差が大きく、小学校高学年〜中学前半は個人差が最大になります。発育の個人差は障害リスクの個人差と考えることもでき、個人差に合わせた運動方法やトレーニングを考案する必要があります。

身体的要因を知ろう!

成長期の身体的特徴

| 【骨の成長と筋肉・腱の成長のアンバランス】 成長期は骨が急速に成長するため、筋肉や腱の成長が追いつかず、柔軟性が低下しやすい状態です。これにより、筋肉や腱が骨の成長に引っ張られ、痛みや炎症を引き起こしやすくなります。 |

| 【骨端線の脆弱性】 成長期の骨には、骨端線と呼ばれる軟骨の部分が存在します。骨端線は成人の骨に比べて脆弱なため、過度な負荷がかかると損傷しやすいという特徴があります。 |

| 【身体の柔軟性や筋力の個人差】 成長期は、身体の柔軟性や筋力に個人差が大きく現れる時期です。柔軟性や筋力が不足している場合、スポーツによる負荷に耐えられず、ケガや障害につながるリスクが高まります。 |

| 【ホルモンバランスの変化】 成長期はホルモンバランスが大きく変化するため、関節や靭帯が緩くなりやすく、ケガや障害のリスクが高まることがあります。 |

子どもの成長発達について

【身体の成長発達】

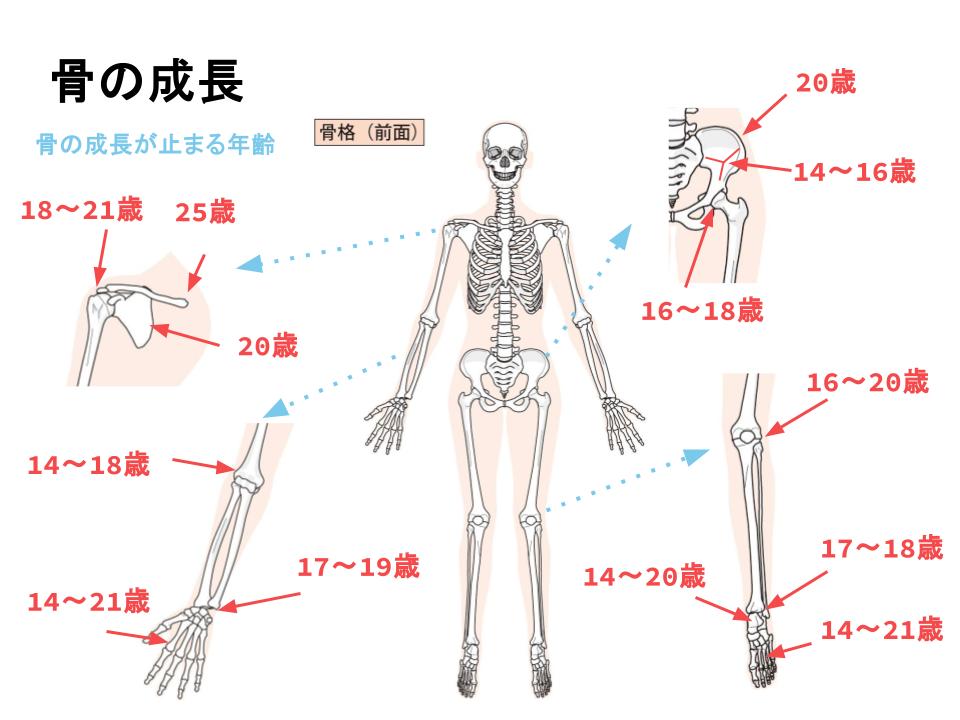

身長は18歳くらいまで成長し続けます。生まれた時の身長は約50cmですが、4〜5歳で約100cmと2倍になります。学童期には、1年に5〜6cmずつ安定して成長し、思春期には、成長が加速します。男子は12〜13歳、女子は10〜11歳頃に急激な伸びが見られ、一時的に女子の平均身長が男子を上回ることがあります。成長には個人差があり、特に思春期にはその差が顕著に見られます。身長の伸びは骨の伸びであり、骨によって成長が止まる時期が異なります。成長が止まる前に過度な負荷をかけると、骨や関節を傷める危険性があります。

個人差への配慮

成長には個人差があるため、一人ひとりの成長段階に合わせた運動指導が必要です。

骨の成長を考慮した運動

成長期の骨はまだ発達途上であり、過度な負荷に弱いため、適切な運動量を守ることが重要です。

疾患への注意

低身長・高身長など、成長に関する異常が見られる場合は、専門医の診断を受けることが大切です。

スポーツをする女の子の性的発達について知っておきたいこと

スポーツをする女の子にとって、性的発達は重要なテーマです。特に、初経(初めての生理)は、身体の変化を知る上で大切な指標となります。指導者や保護者の方は、スポーツをする女の子の体の変化に理解を示し、適切なサポートを心がけてください。

【初経について】

初経の時期

最近は、女の子の性的発達が全体的に早まる傾向にあります。しかし、ハードなトレーニングを積むスポーツ女子は、一般的に初経を迎える時期が遅れることが多いと言われています。

平均的な初経年齢は12歳前後ですが、個人差が大きく、10歳で迎える子もいれば、15歳頃になる子もいます。身長が140cm以上、体重が40kg以上になる頃が一つの目安となるでしょう。

もし15歳を過ぎても初経がない場合は、一度婦人科を受診することをおすすめします。

【スポーツと初経の関係】

では、なぜスポーツをする女の子は初経が遅れることがあるのでしょうか?

激しい運動は、身体のエネルギー消費量を増やし、ホルモンバランスに影響を与えることがあります。特に、体脂肪率が低いと、女性ホルモンの分泌が抑制され、初経が遅れたり、生理が止まってしまう「無月経」の状態になることも。

しかし、これは決して珍しいことではありません。無理な体重制限や過度なトレーニングは控え、バランスの取れた食事と十分な休息を心がけるようにしましょう。

【初経後の注意点】

月経周期の把握とコンディション管理

初経後は、月経周期、持続日数、経血量などを記録し、身体のリズムを把握しましょう。最近は、便利なアプリもたくさんあ流ので活用するのも良いでしょう。月経周期によって、体調やパフォーマンスに変化が現れることがあります。例えば、生理前はイライラしたり、集中力が低下したりすることがあります。身体の変化を理解し、それに合わせて練習メニューを調整するなど、コンディション管理に役立てましょう。

月経異常や困難症への対応

月経痛や機能性子宮出血、体調不良など、月経異常や月経困難症で悩んでいる時は我慢せずに婦人科に相談しましょう。適切な治療やアドバイスを受けることで、症状を軽減することができます。温かい飲み物やカイロなどで身体を温める、リラックスできる時間を作るなど家庭でできるサポートも効果的です。婦人科は、女性の身体の専門家です。月経に関する悩みだけでなく、身体のことなら何でも相談できます。定期的に検診を受け、身体の状態を知っておきましょう

精神的なサポート

ホルモンバランスの変化は、精神的な不安定さにもつながることがあります。指導者は、選手の体調変化に注意を払い、気になる症状があれば保護者に伝え、連携して対応しましょう。話を聞いてあげる、励ますなど、精神的なサポートも大切です。月経に関する話題をタブー視せず、オープンに話せる雰囲気を作り、日頃からコミュニケーションを密にし、悩みや不安を相談しやすい関係性を築いてください。

栄養バランス

過度なトレーニングや食事制限は、栄養不足を引き起こし、初潮の遅延や無月経の原因となることがあります。また適度な体脂肪は、女性ホルモンの分泌に必要です。極端な低体脂肪は、ホルモンバランスを崩し、月経不順の原因となることがあります。3食のバランスの取れた食事で鉄分、カルシウム、タンパク質など、月経や骨の健康に必要な栄養素を十分に摂取することが大切です。特に、鉄分は月経による出血で失われやすく、貧血予防のためにも積極的に摂取する必要があります。

【スポーツをする女の子へのアドバイス】

| 身体の変化を受け入れましょう 性的発達は、成長の過程で自然に起こるものです。身体の変化を正しく理解し、受け入れましょう。 |

| 婦人科との連携しましょう 定期的な婦人科検診を受け、月経に関する悩みや不安があれば、婦人科医に相談しましょう。 |

| 適切な運動量を心がけましょう 過度な運動は、ホルモンバランスを崩す原因になることがあります。自分の身体に合った運動量を心がけましょう。 |

| 栄養バランスの取れた食事をしましょう バランスの取れた食事は、健康な体作りに不可欠です。特に、鉄分やカルシウムは積極的に摂取しましょう。 |

| 指導者や保護者に相談しましょう 初経後の体は、変化が大きく、デリケートです。自分の身体と向き合い、上手に付き合うことで、スポーツもプライベートも充実した毎日を送ることができます。一人で悩まず、周りの大人や専門家を頼ってくださいね。 |

スポーツ障害の身体的要因

| 【柔軟性の低下】 筋肉や腱の柔軟性が低いと、関節の可動域が制限され、特定の部位に負担がかかりやすい。 |

| 【筋力不足】 筋力が不足していると、関節を安定させることができず、ケガや障害のリスクが高まる。 |

| 【身体の左右差】 利き手や利き足など、身体の左右差が大きいと、特定の部位に負担がかかりやすい。 |

| 【アライメントの異常】 骨格の歪みやアライメントの異常があると、特定の部位に負担がかかりやすい。 |

| 【過去の怪我】 過去に怪我をしたことがあると、その部位が再び怪我をするリスクが高まる。 |

| 【疲労の蓄積】 疲労が蓄積すると、筋肉や腱の機能が低下し、ケガや障害のリスクが高まる。 |

| 【栄養不足】 成長に必要な栄養素が不足すると、骨や筋肉の成長が妨げられ、ケガや障害のリスクが高まる。 |

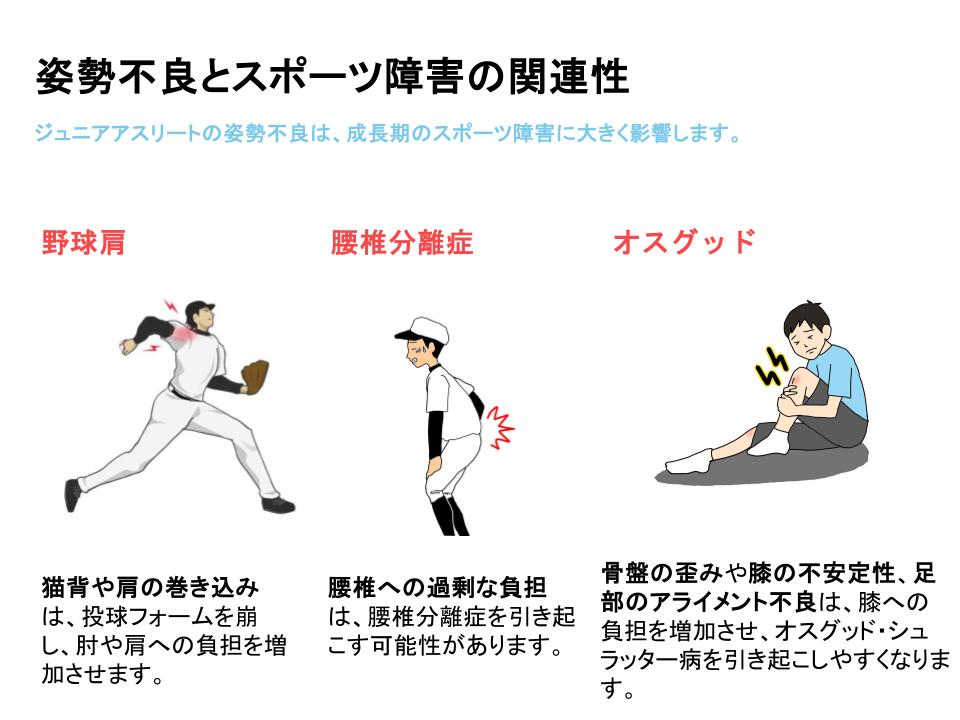

【姿勢不良がスポーツ障害を引き起こす?】

【身体のバランスの崩れ】

姿勢が悪いと、身体の重心が偏り、特定の筋肉や関節に過剰な負担がかかり、動作の安定性が低下し、パフォーマンスの低下やケガや障害のリスクが高まります。

特定の部位への負担増加

猫背などの姿勢不良は、頸、肩、腰への負担を増加させ、骨盤の歪みは、股関節や膝への負担を増加させます。

運動パフォーマンスの低下

姿勢が悪いと、筋肉の柔軟性や可動域が制限され、運動パフォーマンスが低下します。例えば、猫背では呼吸が浅くなり、持久力が低下することがあります。

成長期の骨格への影響

成長期は骨格が発達する重要な時期であり、姿勢不良は骨格の成長に悪影響を与える可能性があります。を行う場合は、専門家の指導を受けましょう。

近年、小学生でも身体が硬いことが原因で転倒や運動によってケガをする子供が増えています。身体が硬いと、姿勢が悪く日常生活でも支障が出たり、体育の授業やスポーツを行う際にも身体を上手に使いこなせないことで苦手意識が芽生えてしまうことが多くあります。また、関節の可動域が狭いことや筋肉が硬直することが原因でケガをしやすくなります。

成長期のスポーツ障害は、子供たちの未来に関わる問題です。成長期の身体的特徴を理解し、身体の変化に注意を払うことなど、適切な予防と対策を行うことで、防ぐことができます。、健康な状態でスポーツを楽しめるように周りの大人がしっかりとサポートし、子供たちが生涯スポーツを楽しめるよう、健やかな成長を支えましょう。

次回はスポーツ障害の理解【後編】、環境と対策についてです。